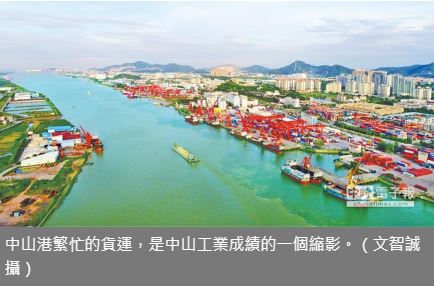

1983年下半年,中山威力洗衣機廠引進先進的設備,吹響了中山市屬工業企業技術革新的嘹亮號角。1983年正是中山市屬工業大發展的「前夜」。在上世紀八十年代,威力、玻璃集團、凱達等市屬企業組成的「十大艦隊」,成了中山工業發展史上耀眼的群星。用中山市經信局退休幹部盧澤輝的話說,沒有市屬工業就沒有中山後來躋入「廣東四小虎」的資本。

電子零件回收

1983年,中山獲准撤縣建市,結束了農業縣歷史,邁入工業化進程。對於中山工業發展,這一年有什麼奠基之功?

技術改造成就十大艦隊

乘著改革開放的春風, 1979年至1983年,各縣屬企業(1983年12月22日,中山撤縣建市後改稱為市屬工業,包括市直屬工業部門以及市直屬計畫、商業、外貿、城建、文化教育等部門所有的獨立核算工業企業)開始尋求新出路,轉向適應市場經濟的多元化輕工化格局。

在津津樂道的中山「十大艦隊」中,「威力」總是繞不過的。「威力」發跡始於1983年。

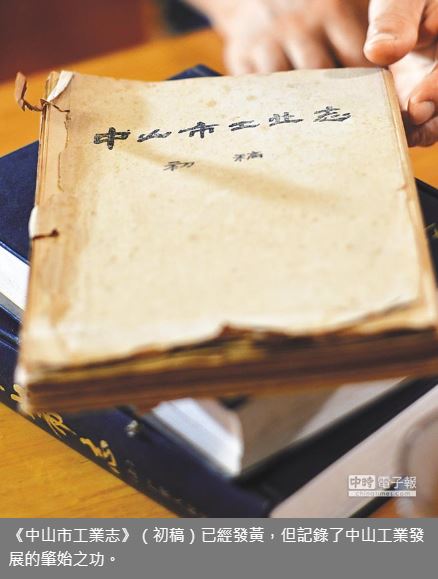

由盧澤輝主筆編寫的《中山工業志(初稿)》是中山歷史上第一部工業專志。該志對洗衣機製造業有詳盡的描述:

大陸洗衣機最早見於1979年。當年位於石岐安欄路的石岐農械廠,為尋求企業出路,試製普及型單槽洗衣機。同年12月底,中山縣第一台洗衣機在石岐農械廠試產成功,取名「潔白牌」。次年初時投產,工廠易名「中山洗衣機廠」。隨後的兩年間,普及型單槽洗衣機共發展了6個型號,機名易為「威力牌」,機洗衣量由1.5kg提高到2kg,機身由鐵皮外殼(易生銹)改進為鋁合金外殼(永不生銹),逐步贏得市場,1984年產量約5萬台,供不應求。威力洗衣機看準市場,於1983年8月開始籌畫建造年產半自動雙槽洗衣機10萬台的新廠。經多方支持,該廠共籌集資金1700萬元人民幣(人民幣,下同)(含引進外國設備所需外匯),於1983年底在市郊柏山動土興建新廠。

技術改造成為1983年中山市屬工業發展中的主旋律。1983年的中山縣《政府工作報告》中明確指出:要大膽地引進國外先進設備和技術,大力發展市場需要的工業產品,改進產品包裝,提高競爭能力。

盧澤輝認為,後來的「十大艦隊」都是那個時候通過技術改造出來的。這些企業生產的產品在大陸都是行業「單打冠軍」。當時《人民日報》還寫過一篇「不求面面俱到,只求單打冠軍」的通訊報導,總結了當時中山工業經濟發展所呈現出來的亮點。

國企廠長由職工選舉

人是生產力中最活躍最根本的因素。

1983年,中山縣在工業發展中點了「三把火」:大膽改革激發活力、大搞工貿結合開拓市場、狠抓技術革新增強發展動力。

從年初開始,全面落實經濟責任制。企業的經濟效益與職工、幹部的經濟利益緊緊地捆在一起,激發了企業活力。

1983年開始醞釀的民主選舉廠長,便是激發企業活力的有效舉措之一。

民主選舉廠長活動是由職工民主選舉廠長,改變企業領導由上級任命的規例。《中山市工業志(初稿)》記載:1984年用了一年時間,使95%的市屬企業先後完成了民主選舉的工作。廠長選出後,再由廠長組閣副廠長,成立新的企業領導班子。選舉前後對比,經委線廠級領導班子均齡從46.9歲降到41.4歲;初中以上文化程度的比例從56.5%提高到79.4%;工程技術人員參加領導崗位從14人增加到33人。

民主選舉廠長制,展現了當年中山縣縣委縣政府改革的魄力和膽識。一大批年富力強、思維開拓、勇於創新的年輕人走上企業管理崗位。這為中山後來能打造「十大艦隊」、躋入「廣東四小虎」提供了人才保障。